11月19日,由上海市应急管理局与上海人民广播电台共同打造的“2025上海应急·全民安全公开课”第三课,在上海理工大学智慧应急管理学院超大型城市智慧应急创新重点实验室开讲。“中国应急管理”“上海应急守护”等官方微信公众号和上海新闻广播、话匣子、阿基米德app等播出平台同步音、视频直播。

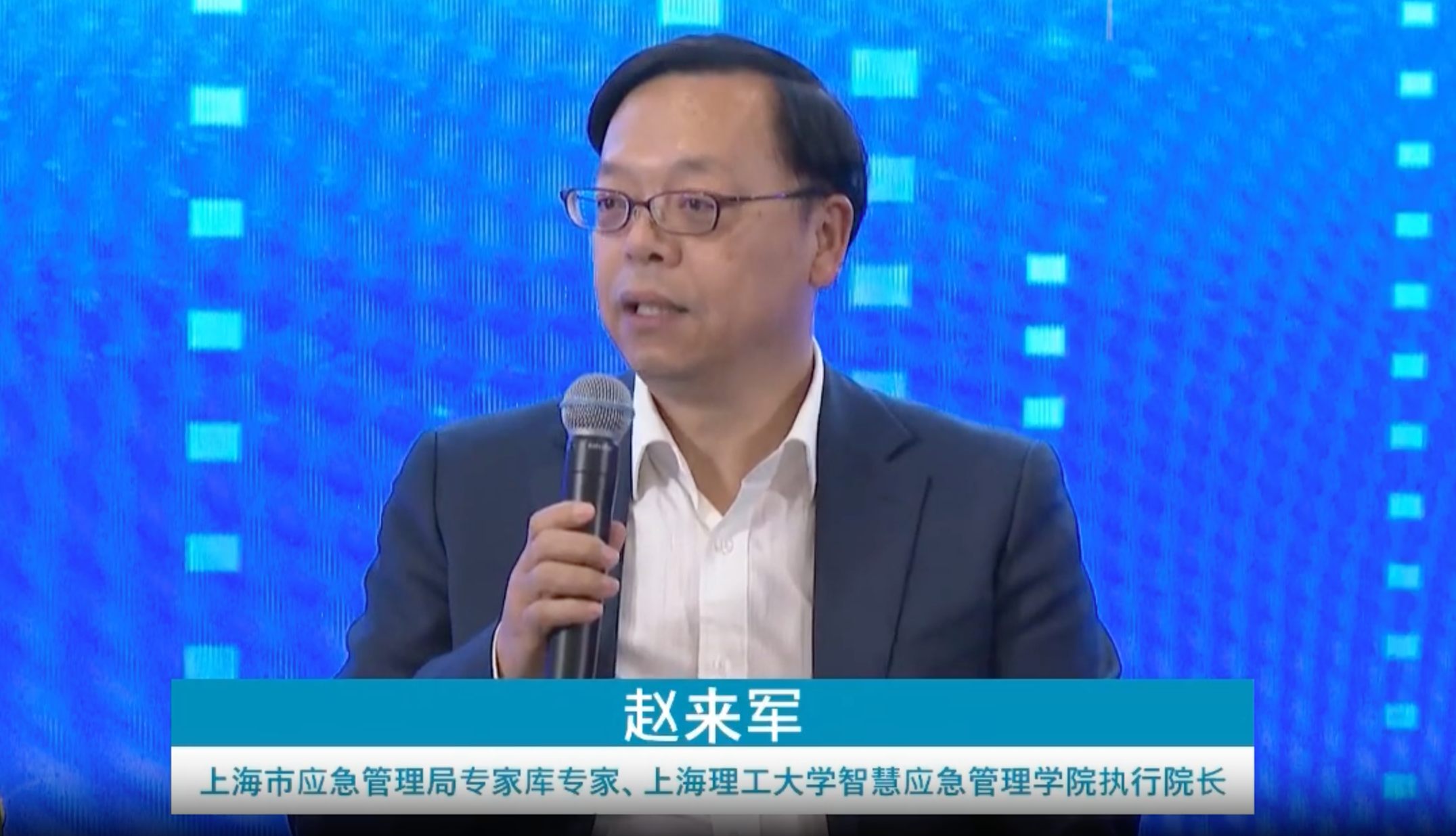

上海市应急管理局高度重视本次直播活动,二级巡视员、宣传培训处处长张全有到场指导工作。“2025上海应急·全民安全公开课”第三课邀请上海理工大学管理学院院长、智慧应急管理学院执行院长赵来军教授,管理学院副院长、智慧城市交通研究院院长赵靖教授,管理学院副院长、智慧应急管理学院秘书长房志明教授作为主讲嘉宾,围绕“智慧应急,城市安全的‘隐形盾牌’”主题,结合专业领域研究成果,为市民带来了一堂“智慧应急安全课”。

赵来军介绍了上海理工大学智慧应急管理学院的成立背景与目标。作为全国首家以“智慧”命名的应急管理学院,致力于通过科技赋能应急管理,打造创新人才培养、实训演练、科学研究和公众科普四大基地。他重点阐述了超大型智慧应急创新实验室的两大核心功能:一是作为城市安全“体检专家”,利用人工智能和大数据技术分析各类监测数据,主动发现并预警安全隐患,防患于未然;二是作为虚拟应急演练平台,通过VR眼镜、智能头盔等设备,让参与者在高度仿真的危险场景(如危化品泄漏、地铁火灾)中进行沉浸式、无风险的演练,提升实战能力。针对公众安全,赵来军特别强调了危化品泄漏时的正确应对方法:关键在于判断风向,应沿垂直风向的两侧逃离,而非迎风或顺风跑。此外,他建议家庭利用智能燃气报警器等科技手段防范隐形风险,并对家用化学品养成“查标签、查状态、查存储环境”的“三查”习惯,将安全意识和科技手段相结合,共同守护城市安全。

赵靖聚焦于智慧交通领域,生动剖析了“幽灵堵车”这一典型的“隐形风险”。他解释,这种因微小扰动(如一辆车变道刹车)在车流中放大导致的拥堵,其风险在于无具体形态却无处不在。应对之道在于科技的“火眼金睛”:通过智能摄像头实时感知车流速度的微小波动,并在他形成严重拥堵前,在上游通过信息提示引导车辆匀速行驶,从而“熨平”减速波。在应急救援方面,他详细介绍了如何为消防车、救护车开启“绿色生命通道”:系统并非简单规划最短路径,而是综合实时路况计算出“时间最短”路径,并远程智能控制信号灯,实现一路绿灯。他强调,其背后的“事故影响纾解系统”更充满“温度”,能主动预防二次事故,并坚决保障应急车道畅通,守护每一位普通道路使用者的安全,体现了科技以人为本的理念。

房志明系统梳理了消防领域中三类“看不见”的风险及应对的智慧科技。一是“看不透”的风险(如墙体后老化的电线、电池内部故障),可通过红外热像仪、超声波等技术检测。二是“不可见”的风险(如燃气泄漏),依赖燃气报警器这类“电子鼻”。三是“看不完”的风险(如大范围森林火灾),依托“天空地”一体化监测网实现全覆盖。他重点介绍了实验室研制的“智慧应急疏散系统”与传统指示灯的本质区别:该系统是动态的“智能大脑”,能根据火情实时变化,通过智能指示终端为被困人员规划并指示最快、最安全的逃生路线。他还提到实验室研制的“多人联机突发事件推演平台”能以游戏化方式让公众在虚拟场景中安全学习逃生技能,并将安全习惯落点为家庭应急包的准备和进入陌生环境的“两步确认法(找出口、清路径)。

直播节目海报

视频来源:上海人民广播电台图:黄中意

文:黄中意

供稿单位:智慧应急管理学院